Mechanische Charakterisierung von elektrochemischen Speichermaterialien

Das Interesse in elektrochemische Speicher hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt, insbesondere im Fall von Batterien.

Das Interesse in elektrochemische Speicher hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt, insbesondere im Fall von Batterien. Wie auch andere elektrochemische Systeme, bestehen Batterien aus einem Elektrolyten welcher während Ladung und Entladung den Austausch von Ionen zwischen positiver und negativer Elektrode erlaubt. Derzeit basieren die meisten Batterien auf flüssigen Elektrolyten aufgrund deren besserer ionischer Leitfähigkeit, jedoch besitzen diese nachteiliges Verhalten hinsichtlich Brennbarkeit und Leckage. Für Festkörperelektrolyte wird eine bessere thermische und chemische Stabilität erwartet und eine Vermeidung von Leckageanfälligkeiten.

Wichtige Aspekte in diesem wissenschaftlichen Arbeitsgebiet sind die Zuverlässigkeit und die mechanischen Grenzen unter anwendungsrelevanten Bedingungen für diese fortschrittlichen, neuartigen keramischen Materialien. Ziel der Arbeiten ist daher eine Verbesserung des Verständnisses der strukturellen Zuverlässigkeit und des mikroskopischen Bruchverhaltens solcher Materialien hergestellt im IEK-1 des Forschungszentrum Jülich.

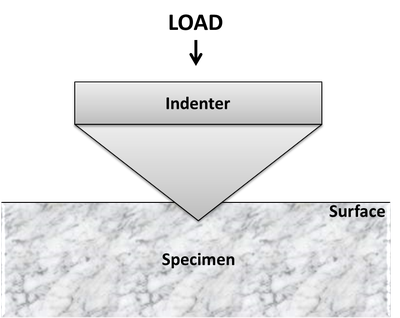

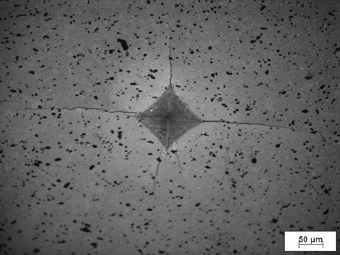

Die mechanische Beurteilung ist dabei auf eine Charakterisierung mittels Härteeindruck basiert, wobei neben Härte und E-Modul auch die Bruchzähigkeit in die Betrachtungen mit einbezogen wird. Dabei liegt der Fokus auf der Lastabhängigkeit der Härte, dem sogenannten „Indentation Size Effect“. Der besondere Vorteil der Härteeindrucksmethode ist dabei, dass nur ein sehr kleines Materialvolumen notwendig ist und

die Methode makroskopisch zerstörungsfrei ist.

Im Fall von instrumentierten Härteeindruckstests werden elastischer Modul und Härte typischerweise von der Eindringkurve bestimmt, wohingegen die Bruchzähigkeit von der Länge der induzierten Risse ermittelt werden kann. Die zum grundlegenden Verständniss von Verformung und Mikrostruktur zur Verfügung stehenden Belastungen umfassen einen Bereich von 0.1 mN bis 30 N, wobei die Analysen durch optische und Elektronen - Mikroskopie unterstützt werden.